先覚者・文化財

先覚者・文化財

先覚者・文化財  先覚者・文化財

先覚者・文化財  先覚者・文化財

先覚者・文化財  1302大井五郎満安の墓

1302大井五郎満安の墓  0102日新堂跡

0102日新堂跡  1102斎藤寅次郎が育った家(跡地)

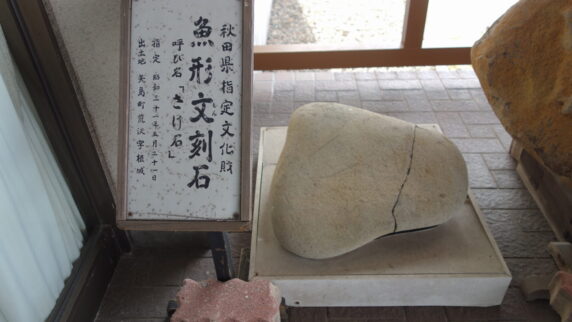

1102斎藤寅次郎が育った家(跡地)  1601矢島郷土資料館

1601矢島郷土資料館  先覚者・文化財

先覚者・文化財