0101八森城址

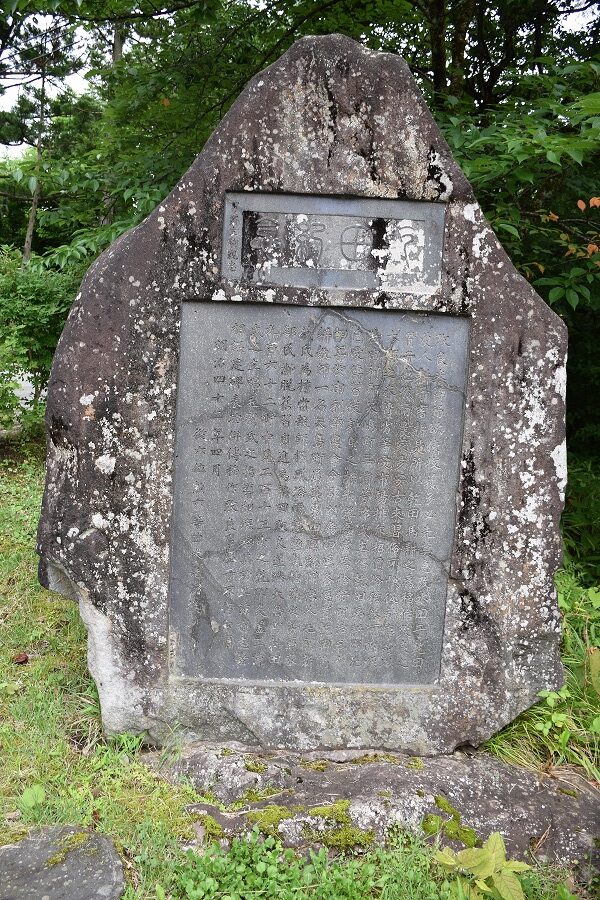

0101八森城址 矢島神社

概要矢島神社は、明治16年(1883)、旧矢島藩士約140名と領地民の有志代表が、初代藩主生駒親正の徳を称えるため建立された神社です。明治31年(1898)には最後の藩主生駒親(ちか)敬(ゆき)が、合祀されました。毎年5月13日には、祭典が...

0101八森城址

0101八森城址  0101八森城址

0101八森城址  0101八森城址

0101八森城址  0101八森城址

0101八森城址  0101八森城址

0101八森城址  0401祥雲寺

0401祥雲寺  05金刀比羅神社

05金刀比羅神社  0301龍源寺

0301龍源寺  0503民部坂

0503民部坂  0502河西家住宅

0502河西家住宅  0502河西家住宅

0502河西家住宅  0502河西家住宅

0502河西家住宅  0801福王寺

0801福王寺  2001愛宕西宮神社

2001愛宕西宮神社  0301龍源寺

0301龍源寺  0801福王寺

0801福王寺  0901壽慶寺

0901壽慶寺  10矢島神明社

10矢島神明社  10矢島神明社

10矢島神明社  10矢島神明社

10矢島神明社